阿部初美 ロングインタビュー

演出家・阿部初美は、TIF2006でサラ・ケインの遺作『4.48 サイコシス』を、日本社会の痛みとして描いた。そして今回のTIF2007では、原子力エネルギーと核燃料再処理をテーマに、リスクとともに生きるわたしたち自身の姿を描こうとしている。なぜこうしたテーマを扱って演劇を作るのか、現代演劇の可能性をどこに見ているのか、話を伺った。

演劇は嫌いだった

わたしたちの世界と地続きのことをやりたい

リラックスして観るということ

なぜ原発なのか

問題の本質に近づくことで、深い認識を促す

劇中映画について

演劇は嫌いだった

――大学を卒業されてから円演劇研究所に入所されたそうですが、学生時代から演劇活動をされていたのですか?

全然してなかったですね。むしろ演劇は嫌いでした。高校生の時、高校演劇をやっている人とかが周りにいたりしたんですが、何かオタクっぽい人が多くて、ちょっと入っていけない世界という気がしてまして。その頃、演劇を特集してた雑誌があったりもしたんですが、本屋さんでそれを立ち読みして「うわ、嫌だ!」みたいな(笑)。大学時代は、私は美術をやろうと思って美術大学に入ったんです。

当時はまだバブルがはじける前なので、海外からいいものが来てたんですね。その頃情報誌を見てたら、釘付けになっちゃった写真が一枚あって、それが演劇の公演だったんです。タデウシュ・カントールというポーランドの演出家の、クリコット2という劇団の写真でした。そこから目が離せなくなっちゃうくらい、強烈に惹きつけられるものがあって。チケット代がすごく高くて1万円もしました。学生だからそんなお金持ってなかったけど、どうしても観に行きたくて、親に1万円借りて観に行ったんです。そうしたら、そこにあったのはものすごい世界でした。生まれて初めての体験で、「とんでもないもの観ちゃった」と、雷に打たれたような感じでした。カントールは『死の教室』という作品があるように、「死」とか「過去」とか「歴史」とか、そういうものをテーマにしていて、全然理解はできなかったけれども、もう圧倒されて「美術なんかやってる場合じゃないんじゃないか」と(笑)。

それで他のも観てみようと思って、その後すぐ勅使河原三郎さんのダンスを観たら、これもやっぱりすばらしかった。それでピナ・バウシュを観たり…ものすごくいいものをいっぱい観ちゃった時期だったんですよね。それで「舞台というのはおもしろい」と思って、卒業してから舞台の仕事をしたいと思ったんです。ダンスと演劇と両方観ていたんだけど、自分にダンスは踊れない(笑)。スタッフの仕事はあったのかもしれないけど、ダンスというのは踊れる人がやるもんだと思ってたもんだから、じゃあ演劇かな、と。一番最初に観て衝撃を受けたのはカントールだったから、演劇のほうでちょっと(仕事を)探してみようと思ったんだけど、日本で演劇を始めるとしたら一人ではできないし、「どうしたらいいんだろう」と思って、どっか入れるところないかな、何かおもしろいことやってる人たちはいないかなと思ってました。

そして卒業して、一年間アルバイトしながらいろんな日本の演劇を観てたんですよね。その時、「観るんだったら蜷川幸雄、パパ・タラフマラ、太田省吾、鈴木忠志、唐十郎」とアドバイスしてくれた人がいて、一年間で、大体観に行きました。ただ、太田省吾さんのだけ観られなかったんです。それぞれおもしろかったんだけど、何か自分が想像していたものと違う。「ここに入りたい」というのがなくて。それで、たまたま「さあこの1年でいろいろ観たけれど、どうしよう」という時に、湘南台の芸術監督になられた太田さんの『更地』という台詞劇を観て、「ああ、この人だ」と(笑)。それは太田さんの「沈黙劇」なんかに比べるとソフトな方だったんですけど、太田さんの世界観にすごく共感しました。

それで日本で演劇やるとしたら太田さんのところしかないだろう、太田さんの傍で勉強したいと思いました。でも転形劇場はもうない。だけど調べていったら、どうも「演劇集団円」というところで演出をしたり書き下ろしたりしているらしいということがわかって、円に入りました。そこでは研究所に2年いなきゃいけなかったんですが、演出部で入って、いろんな裏方の仕事とかして、演劇の現場の知識を身に付けていきました。それで3年目になって、やっと太田さんに会えたんです。太田さんが作・演出で、円で上演した作品があって、太田さんが来たときに、タイミングを見計らって「実は私が円に入ったのは…」と話したんです。実は太田さんのところに行きたかったんだけど、転形劇場が解散しちゃったのでここに来たんだ、って。そしたらね、今一緒にやってる谷川清美(女優)も同じ理由だったの。清美さんも徳島にいた頃『ヤジルシ』という作品を観て、「これは何だ!」と思って、転形劇場に入りたくて、東京に出てきて演劇の勉強をしてたんだけど、転形劇場が解散しちゃったので、円に入った。向こうは役者だったんだけど、私と全く一緒の理由でした。

私はその頃、自分が何をするのかわからないけれど、太田さんがやるんだったら太田さんのところに行くって思ってました。それから演出助手として太田さんについて、太田さんを師匠として、演劇のことを勉強してました。

『4.48 サイコシス』(c)宮内勝

――そのあと、実際に演出家として演出活動を始められたんですよね。

でも、まだ自分が何をやりたいかがはっきりしてなかったんですよね。役者は違うなというのはやってみてわかったことなんですけど。研究所では、演出部の人間も一応演技の勉強をしなきゃいけなくて、それはすごくおもしろかったんですけど、「あ、これは違う」と思ったんです。じゃあ美術大学に行ってたし「舞台美術かな?」と思って舞台美術をやったりしたんだけども、これもあんまりおもしろくないんですよね。

そうこうするうちに30間近になっちゃって、その間に病気したりとかいろいろあって、それでこれからどうしよう、ずっと演出助手やっていくわけでもないし、何をやっていくんだろう、ということを考えなきゃいけない時期が来たんです。それで、とりあえず1本作品を演出してみようと思ったんです。作品を作りたいということは根本的にはあったんですね。『抱擁ワルツ』という作品で、それが初めての演出作品でした。太田さんの傍にずっといたものだから、太田さんの世界はある程度わかっていて、うまくいっちゃったんですよね。それを観てくれた人から「演出してくれ」ってどんどん仕事が来ちゃって、びっくりしたんです。次の年も、その次の年もバーッと仕事が入ってしまって。

そうすると、周りのいろんな人から「おまえどうするんだ、これから演出家としてやっていくのか」と言われるんです。まあ要するに「覚悟がないと出来ないよ」ということなんですけど。私はたまたまやったものが当たっちゃったというか、評価されたという感じだったんですけど、その次に演出をやると、やっぱり演出家ってすごくきついんですよね。本当にものすごくきつい。ただ、太田さんの影響がすごく強かったので、太田さんの作品は自分なりにわかる。だけどやっぱり師匠と同じことをやってもしょうがないですよね。自分なりの何かを見つけていかなきゃいけない。じゃあどうしようっていうのを考えてたときに、ドイツ文化センターの山口さんから「ドイツ行かない?」って話をもらったんですよね。

『4.48 サイコシス』(c)宮内勝

――それがベルリン演劇祭ですか?

そうです。テアター・トレッフェンという演劇祭の関連企画で、35歳以下のシアターに関わっている人なら誰でも参加できる「若手演劇人の国際フォーラム」という企画がありまして、「行ってみない?」というお話をいただいたんです。山口さんとは、円とドイツ文化センターとシアターXによる『パウル氏 Herr Paul』という作品をやったときにお会いしました。そして、山口さんの上司であるペトラ・マトゥーシェさんという方が、ドイツ演劇を紹介するビデオ上映会を始めたんですね。観に行ったら、ものすごくおもしろくて、毎回足を運んでいたら、山口さんから、「そんなにおもしろいんだったら実際に行って観ておいでよ」という話をいただきました。だけど、そのフォーラムに参加するにはドイツ語ができなきゃいけない。それでドイツ語を習い始めました。

やっぱりちょっと違う世界を観たかったんですね。違うところから、自分のやっている演劇だったり、日本だったりを観てみたかった。それでそこで観たものというのは、これも第二の転機になるぐらいすごかった。

わたしたちの世界と地続きのことをやりたい

ドイツの演劇というのは日本とは全然違っていました。ドイツ語で聞いてるんだけど、言葉がわからないものも多い。でも、言葉がわからなくても、ものすごくおもしろい。びっくりしました。しかも、いろんな方法で成立している。たとえば日本だったら、新劇かアングラか小劇場か、という感じであんまり種類がないんだけど、ドイツではものすごくいろんな手法があって、それぞれがちゃんと成立していて、質の高い作品を提供している。

一番うらやましいなと思ったのは、起承転結がはっきりしてわかりやすいリアリズムでないものでも、お客さんは喜んで観ているし、お客さんが劇を自分たちのものだと思って観ている。違う世界の違う出来事、ファンタジー、自分たちに関係ないものとして観ているんじゃなくて、本当に自分たちのために作られるべきであると考えている。

自分たちのものだと思っているとどういうことが起こるかというと、これは嫌だと思ったらブーイングもするし出て行く。でもこれは素晴らしいと思ったらカーテンコールを何度でも繰り返すし、はっきりしている。批評がエキサイティングなんです。

フォルクスビューネの『巨匠とマルガリータ』という作品を観にいった時に、半分くらいのお客さんが、こんなものは観れないと怒って帰っちゃった。でも、残ったお客さんたちは、帰った人たちに対して反発して怒っているんです。なんでこんな素晴らしい作品なのに帰るんだって。客席が対決しているという感じで、残っている人たちは、最後まで勝負していた。その日の数少なく残ったお客さんによるカーテンコールは凄かったですね。

わたしはもともと演劇が嫌いだったんですけど、日本の演劇の場合、舞台で起こっていることと観ている自分達の生活が結びつきにくい印象があると思うんです。

小さい世界で自分達の満足のためにつくっているものという印象があって、「演劇をやっている」と言うとそれは趣味だと思われたりしてあまりいい印象がないし、社会的に認められていない。

演劇をよく観てるお客さんの場合、こういう形式はどうだとか、こういう様式はどうだとか、表現形式・方法のこととか表面的なことばかりに話がいってしまい、作品の内容についてはあまり話が出てこない。

もちろん方法も大事ですが、それに不自然さを感じたんです。いかに舞台上にわたしたちの生活、世界と地続きのことを乗せられるかと言うことを、すごく考え始めました。

それが、去年『4.48 サイコシス』をここでやって叶ったんですね。その時は、色んなところに取材しに行ったりして、言葉で言うのは簡単なことなんだけど、本当に貴重な体験をしました。普通、知らない人と共通の話題を持つのは難しいですよね。でも演劇を媒体にすると、同じところで同じレベルで話ができる。みんなそれぞれ自分の立場から話ができる。大体取材しに行く時は、厳しい状況のところにいかねばばらなくて、例えば精神病のある人のところであったりとか、今回だと原発のある村だったりとか、すごく問題が表面化しているところなので、行くのはちょっとしんどいなって感じのこともあります。でもそれは何にも代えがたいというか、そこで聞いてきたこと、見てきたことをどのように表現し得るかというところをすごく考えます。

『4.48 サイコシス』(c)松嶋浩平

リラックスして観るということ

少し話がずれてきちゃったんですが、つまり、自分達の生きているこの世界で起こっていることを表現していきたい。でも、それをやるためには、演劇の表現方法を変えなければならないと思いました。近代劇のような起承転結のわかりやすい物語方式で、表現するのは難しい。

自分が実際に、劇場で観客として座っていても、物語にリアリティを感じるのはちょっと大変で、何て言うのか・・・自由を束縛される感じがしますね。どうして束縛されるのかというと、まず登場人物の人間関係を学ばなければならないでしょ。人間関係を中心にお話を追っかけているうちに芝居が終わってしまう。たとえば美術館にいる場合は、集中して見るとか、適当に見るとか、自由に過ごせるし、色々思い出したり考えたりしながら好きに見れるんだけど、お話を追っかけているだけだと、そんなことをする時間もなく終わってしまう。自分の生活のことなんかを思い出すこともできない。

よく「ドイツ演劇の影響を強く受けていますね」と言われることがあるけれど、それは何の影響なのかというと、ブレヒトの演劇論なんです。ブレヒトの演劇論の本を読んでいた時に、「あ、これだ!」と思ったことがありまして、ブレヒトは「観客に余裕をもってみてもらいたい、リラックスしてみてもらいたい」と思っていたんです。それをブレヒトは、「非アリストテレス的劇作法」と呼んだんです。

「非アリストテレス的劇作法」とはどういうことかというと、アリストテレスは悲劇の定義をしているんです。観客が登場人物に感情移入する。自分のことのように感じちゃう。そうすると、大体登場人物は障害や葛藤があるんです。それを、たとえば、怒りを爆発させるとか、涙を流すとか、暴力を振るったりすることによって発散する。要はカタルシスですね、浄化される。それを観ている観客は、登場人物に感情移入して、同じように浄化される。悲劇の目的はそれなんだ、とアリストテレスが言っていて、そうしたアリストテレスの論を否定して「非アリストテレス的劇作法」と呼んでいるんです。アリストテレスとは違う方法で演劇をつくりたいとブレヒトは言っている。

でも、なぜブレヒトがそういうことをする必要があったかというと、それはナチスの歴史とすごく関係があるんですね。要するに、あの時代に、多くのドイツ人はナチスを支持していましたが、あとで考えてみるとすごいことしてたわけだから、思考をやめてしまったんですね。つまり感情移入するということは、思考が働かなくなっちゃって、分別がつかなくなるという危険をはらんだものでもあるということなんです。

ブレヒトは共産党員だったんです。ナチスの検閲が随分あって、アメリカに亡命したりしていたんですけど。

「非アリストテレス的劇作法」というのは、ヒトラーや全体主義に対する手段としての劇作法のことです。それは、感情移入させずに観客にみせるということで、そうすると、観客は、登場人物をかわいそうだとか、感情移入せずに、自分なりに批判したり、批評したりして、考えながら観ることができる。

ブレヒトはこういう風に観客に観てもらいたかったんです。

「異化効果」(ドイツ語:フィアフレムドゥング)という言葉があります。フィアフレムドゥングの‘フレムトゥ’は「馴染みが無い」と言う意味の言葉です。異文化に対した時に、「わたしはその文化から‘フレムトゥ’」というと、「わたしは、その文化から離れている、馴染みが無い」と言う意味になります。ここではこの用語が指す「当たり前に見えていることを、違って見えるようにする」と言うことが重要で、要は感情移入させないとか、リラックスして観てもらうことをブレヒトは大事としたんです。人間が考えることを止めずに、批評もできる状況で観るために、「非アリストテレス的劇作法」というものを提案しました。

ドイツ演劇がなぜそんなにおもしろいかというと、ドイツ演劇の中にはブレヒトの精神が生きていて、観客が考えて観られるようにしかけが作られているものが多いんです。日本だと、息をつめて、緊張感を持って観るような作品が良いとされているふしがあるように思うんだけど、ドイツ演劇では、姿勢を自由にして観ていられる。舞台で起こっていることを観ながら色々考えたり、批評しながら観ても良くて、自分が何をしても考えていてもいいと保証されているという感じがあります。

わたしはドイツ演劇を観ていて、そこで初めて、「ああ、わたしは劇場で自由に呼吸もしたいし、姿勢を変えたかったんだ」ということに気づいたんです。よくよくそれを考えてみたら、ブレヒトにたどり着いたんです。そして、ドイツから日本に帰ってきて、ブレヒトみたいな演劇を作りたいと思ったんです。

わたしは日本で生まれて生活してきているのに、なぜブレヒトにこんなに魅了され、影響されるのか。ここの部分を考える必要があるんじゃないかと思います。

ただね、自分で作っていて思うのは、実際は息つめて観るような緊張のある芝居の方が受ける(笑)。

『4.48 サイコシス』(c)宮内勝

――プロフィールには「ポストドラマ演劇を追求」されていると書かれてあったのですが、それは今のお話と何か関係しているのでしょうか?

ポストドラマ演劇ね。便利な言葉ですね(笑)。今の話とは関連があります。

ポストドラマ演劇という言葉があるというからには、ドラマ演劇という言葉もありますよね。

人間には欲望があるわけですよね。でも、そうそう欲望をかなえることはむずかしい。欲望に対して障害が生じて、そこに葛藤が生じてくる。そして、学習して乗り越えていったり、学習できずに破綻したり。これが近代劇までで、起承転結みたいな筋のはっきりした物語を使って演劇がやってきたことです。

たぶんチェーホフとかベケットあたりから「現代劇」といわれるんですが、欲望と葛藤が薄くなっていくんですね。

例えばベケットに『ゴドーを待ちながら』という作品があるけど、そこでは、2人の浮浪者が2日間ゴドーさんに会いたくて、会いたいという欲望を持ち、待っているんだけど、ゴドーさんを待っていることが遊びになっていっちゃうのね。そこでは待っていること自体は、それ程大きな欲望でもなく、また葛藤も無く、表現されている。それまでの演劇は葛藤というのが大きなテーマなんだけど、それがどんどん小さくなっていっちゃう傾向があったんです。

それは映画の世界でも同じようなことが言えると思っています。ジム・ジャームッシュ監督の「ストレンジャー・ザン・パラダイス」は、ベケットが描いているものと似ていると思いますね。若者の話なんですけど、若い女の子がラジカセを持って若い男の子とかと知り合って、こうしたいとか、こういうところへ行きたいということをやってみるのね。でも実際やってみると、自分の思い描いていた程素敵でもない。どこで何しても変わらない。でも、その子は、それほど落ち込んでいるわけではない。

そうしていくうちに、劇自体が壊れていっちゃうわけですよね。起承転結があって、葛藤があって、クライマックスがあって、山場があって、どうなるの!?というのがなくなっていく。

ドイツの批評家のハンス=ティース・レイマンさんという人が、「ポストドラマ演劇」という著書の中でこれについて詳しく論じています。これまでの近代演劇と区別するために「ポストドラマ演劇」という用語を使っているんですが、いわゆる普通の劇とはちょっと違います、と伝えるのに便利な用語ですね。

『4.48 サイコシス』(c)松嶋浩平

ドラマを追っていくことがきついことならば、そこで方法としてやってみていることは・・・「第4の壁」を壊すこと。

さっきも言いましたが、劇場の舞台で起こっていることは、わたしたちの世界と地続きのことなんですということ、決してファンタジーではない、どこかの国のどこか遠い話ではない。わたしたちのことなんだということを強く出したい。

演劇では、舞台と観客席の間に「第4の壁」(見えない壁)があると設定されています。普通、第4の壁の向こう側の舞台には、タイムリーな今とは違う空間、違う時間がある。その舞台の上は、どこか、ある場所の未来だったり過去だったりして、観客は客席から舞台を覗き込んでみている。俳優は観客がいないようなふりをして演じる。でも今回は積極的にこの壁を壊すことをやっています。

わたしがみせたいのは、舞台と客席が同じ時間、同じ場所にあることです。俳優は客を見るし、いることを知っているし、話しかけもする。

じゃあそこで俳優はなにをするかと言うと、普通の演劇のように、ひとりの俳優がひとつの役をやって、わたしはこの人だ、とその人物になりきることはない。

役者は、いつも覚醒していないといけないんです。俳優が演じているのは、むしろ「役割」です。たとえば原発の職員になるのではなく、その衣装を着て、なって、演じてみせているだけ。役者は、自分は俳優だってことは忘れてないし、リアリズム的な演技はそこに必要なくなっています。でもこういう体験は誰にでもあると思うんですね。子どものころにやった「ままごと」や「鬼ごっこ」みたいな遊びの中に。

たとえば英語では演劇のことを「プレイ」、ドイツ語で「シャウシュピール」というんですけど・・・「シャウ」は「観る」という意味で、「シュピール」はプレイと同じような意味です。どちらも、演劇という意味の他に、ゲームとか遊びとか戯れるという意味があります。

でも、日本語で「演劇」っていうと、「劇を演じる」というふうになっちゃうけど、英語のプレイっていうと、遊びって意味もあるし、もっと演劇が豊かになれるのに、日本語の演劇は範囲の狭い言葉のイメージにとどまってますね。

だから、今回は「戯れ」を作りたいんです。今回のテーマにこの方法はすごく合っていると思うので、今回はもっとはっきりやりたいですね。今回の舞台である、原発再処理工場やその関連施設内は、普通の人は入れない場所です。だから、その中で行われている作業や、何が起こっているかどいうことはわからない。それをリアリズムでやろうとしても、なんか説得力が無いんですよね。

例えば原発の下請け労働者の話を役者がやる際、リアリズムに表現しようとすればするほど嘘っぽくなっていくんです。ちょっとそれに耐えられない。そこで考え出した方法は、書かれたことを俳優が追体験していく。俳優が追体験すると客も追体験する方法をとりました。そしたらこれが成立するかもしれないと思ったんですね。

『4.48 サイコシス』(c)松嶋浩平

なぜ原発なのか

――なぜ原子力エネルギーと核燃料再処理をテーマに演劇を作ることにしたのでしょうか?

どういった作品をこれからつくっていこうか、と(ドラマトゥルクの)長島さんと相談していたところ、チェーホフをもうちょっと違ったかたちで描けないのかなあと話していたんですね。ある時長島さんがタルコフスキー的にチェーホフできないかってぽろっと言ったんです。そこで出てきたのが、「サクリファイス」だったんです。これは「核戦争」をテーマにした作品です。

だけど核戦争は冷戦時代の恐怖というか、いまは本当に使うというよりは外交カード的な意味合いが強いんじゃないかという疑問符がでてきました。

そうしたら丁度、去年、チェルノブイリ20周年で、シンポジウムや講演会、映画上演、コンサートが4月くらいにたくさんあった。だから、いま日本の原子力はどうなってるの?て興味を持ったんです。それで、チェルノブイリの映画を観たり、シンポジウムに行ったりしてました。それらのイベントの中に、たまたま「六ヶ所村ラプソディー」のチラシが入っていて、観に行ったんです。それは、青森県六ヶ所村にできた、原子力発電所で使い終わった燃料をリサイクルする再処理施設が試運転されていまして、その村の歴史や人間模様を追いかけたドキュメンタリーでした。本当に衝撃的で、素晴らしいドキュメンタリーでした。

それで、だんだん「核戦争」から、「核燃料」にシフトしていったんです。それについて調べていったら、再処理の問題とか、どんどん問題が出てくる。それで夏に六ヶ所村に行って、現地の方と会ったりしたんです。原子力発電を演劇でできるのかということを頭の片隅に置いて。

難しいのは、核燃料施設がある町村ではそれを大っぴらに語れないということですね。演劇で、原発の問題をテーマに扱うのは相当危険なことなんだとわかってきました。国策だということもあるし、非常にデリケートな問題で、要するにこれはタブーになっているんです。

問題の本質に近づくことで、深い認識を促す

演劇とは何かということを考えた時、演劇は世界の鏡としての機能を持っていると思います。社会の鏡になる。鏡になるってことは映すってことだけど、つまりは認識する。自覚する機能がある。で、いい鏡になるためには、一面的ではダメなんです。ひとつの点から見てたらみえるところが限られてくる。いろんな角度からみたときはじめて立体的になる。どんなふうにいろんな角度からみていって、問題の本質的なところに近づけるか。そこでわたしたちは何をみたり捕まえたりすることができるのか。それが本質に近づけば近づくほど、そしてそれがうまく表現できればできるほど、深い認識を促すことができる力があると思うんです。

――これはわたし個人の先入観かもしれないのですが、例えばこうしたテーマを作品で扱うとなると、それは原発がいかに危険で恐ろしいかを訴える、いわばプロパガンダ的な作品というイメージを持ってしまいがちですが、そういう立場は取らないということですか?

その通りです。まず自覚とか認識を促すもの、演劇はそういう機能をもつものとわたしは捉えている。今回それを物凄く考えさせられた。というのも、反対、推進派双方から話を伺いましたが全然違う意見だったりするんですね。同じことについて語っているのに、こんなにも違うのかと思いました。

これをわたしは誰に向けてつくっているのかっていると、都市生活者を想定しています。一番電気の恩恵にあずかっている生活者です。でも、この豊かさを支えてくれている人たちを知らない。リスクを背負っている人たちがいるということを知らない。もちろん経済的なメリットはありますが、何かあったときのリスクを負っているのは、そこ(原発のある村)の人たちです。だけど、その恩恵に預かっている都市生活者は、そこからすごく離れたところに住んでいます。

ただこの問題は複雑で、一筋縄ではいかない。たとえば六ヶ所村の住民の方には「反対運動をしないでくれ、底辺の人間のことも考えてくれ」と言う方もいます。要するにこれがないと私たちは生活できないんだと言ってるんですよね。でも決して、再処理工場を喜んで受け入れているわけではない。

福島で作っている電気は東京に送られています。見学コースでPR館にいくときに、タクシーの運転手さんには、「しっかり見て来い」と釘を刺されました。「君達の生活を支えているのはここだよ、ここの住民はそういうリスクを負っているんだ」と。でも、「反対するな」ということも言われました。なぜかというと、その村はかつて出稼ぎの村だったんですね。それが原発ができたことで、地元で仕事ができることになり、そこで家族が一緒に暮らせることになった。それが一番幸せなんだよと。

こういう事実を私たちはどう受けとめていくべきなのか。

――お話を聞いていくと非常に複雑でシリアスな問題なんですけど、もしかしたらお客さんの中には、ちょっと重そうだからと、敬遠してしまう方々もいらっしゃるかもしれません。そういった方々にメッセージをお願いします。

これもブレヒトの影響なんですけど、知ることには痛みを伴うこともあるんです。要するに深い認識をもたらすのが演劇の目的だと言ったけど、本質的なことはなにかというと、そこには知ってしまうとすごい痛みを伴うことがあるんですよね、きっと。知ること自体が怖い、自分の存在自体を脅かすことがそこにあります。それをね、どう手渡すかというのもわたしたちの仕事でもある。やっぱり拒否反応がでちゃったら、もともこもない。

毒にも薬にもなるという言い方がありますけど、ちょっとうまくやれば、毒も良薬にできるけど、でも、下手すると毒になっちゃう。だから今回の場合はユーモアとか笑いの要素がとても多いですね。より多くの人に手渡すことを優先させたいんです。

私は、ユーモアや笑いは生きていくのに必要なものだと思うんです。笑うことをなくした世界はすごく怖いと思います。ユーモアには、希望とか、しなやかさとか柔軟さ、たくましさ、人を惹きつける魅力や、風通しをよくする力がある。それを大事にしながら、今回はそっと手渡したいですね。

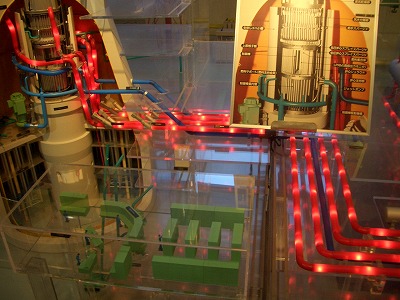

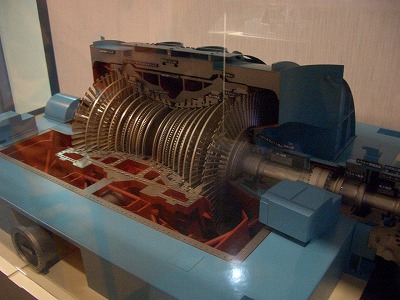

青森県六ヶ所村・原燃PRセンター

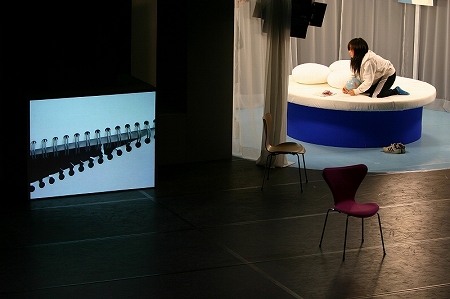

劇中映画について

あと、チラシにも書かれている、核燃料サイクルというのがあるんですが、最初ウランの輸入から始まって、ウランを濃縮するんですよね、それから再転換っていってね、固体から粉末にしたり、粉末からまた固体にもどす、こういう燃料を作って、それを原子力発電所で燃料としてつかって、それをまたリサイクルするってことをやっていくんですけど、各地の原子力発電所にはPR館があって、そこにはコンパニオンさんがいて、説明をしてくれる。芝居の中では、PR館をそっくりにやろうと今回は思っていて、高校生が見ても、原子力発電の仕組みがわかるように作ろうとしています。それと推進側がどうPRしていくのかというところ。芝居の中では、俳優の谷川清美がPR館のコンパニオンになりますが、彼女がその現地のコンパニオンさんをそっくりに解説したりPRしたりしていきます。

そのように芝居で見せていく役者が生で舞台上でやるシーン以外に、今回はものすごく映像が多くて、核エネルギーを巡る人間関係、都市と地方の問題などを映像が挟まれていきます。

今回は劇中に短い映画があるんです。チェーホフの『ワーニャ伯父さん』という作品があるんですが、このテーマに対してぴったりリンクする部分・要素があって、ワーニャ伯父さんを引用した映画を3本つくりました。

チェーホフのワーニャ伯父さん、大学教授のモノローグが『アトミック・サバイバー』の文脈の中では、村議会になるんですよ。

(『ワーニャ伯父さん』では)大学教授が「この土地を売って金になる土地にしようよ」と言うんですが、それを村長さんがそういう提案を村議会でしてると引用されていたりします。

また、アールストロフという医者が、その大学教授の若い後妻を口説く時に、「このあたりの土地はいかに自然を荒らされてきたか」と話し、その医者が『アトミック〜』の中では自然を愛する反対派になっていています。

エレナというその後妻は、こういうことを頭でわかってても、実感が持てない都市生活者になってます。

それから、ワーニャの家ではしょっちゅうお茶会してるんですが、お茶会の中の言葉を引用して、『アトミック』の中でもお茶会をしてみたりしています。

白黒の映画にしたんですけど、それはワーニャっていう物語を引用している、想起させるところから、ワーニャの映画と取れるかもしれないし、原子力発電の日本の歴史というか日本のアーカイブ的にものしたいということから、白黒映画にしてみました。

それから、「もし、今、放射能事故が起こったら?『放射能防止マニュアル』つき公演」と謳っているんですが、実際にプロモーションビデオをつくりました。歌もオリジナルで作詞作曲してもらって、役者が歌ってます。よくあるミュージッククリップみたいにして、放射能事故が起こったときの対処マニュアルの映像をつくりました。どうしてそんなものを作ったのかというと、東海村を取材したときに、みんな安全を信じていた。だから、事故が起こったときどう対処していいかわからなかったんですね。だから、その反省をもとにすごく勉強してるんだって仰ってたんです。東海村のHPを見ると、実際に対処マニュアルが載っているんです。

それと、スズメバチに刺された女の子がいて、そういう(対処方法の)歌を作ったおじさんがいて、学校をまわってたんだけど、その歌を思い出して、そのとおり対処してたら実際助かったというエピソードがあって。そんな理由から、歌を作ったらいいんじゃないかと思ったんですね。

わたしたちがどうしてそれを作ったのかというと、原発や再処理などの核関連施設で働く人や、施設のある場所の住民は、こんなリスクを背負っていること、それから実際わたしたちもそういう危険に実はさらされているということを伝えたかったからです。たとえば浜岡原発がやられると、日本列島は住めるところがかなり少なくなるだろうということが言われています。原子力発電のメリットはすごくPRされるんだけど、リスクの方はあまり言われないですよね。わたしたちは原子力発電を選択しているという意識が無いのが問題だ、と東海村の原子力研究所の方が仰っていたんですが、それは全くそのとおりだと思います。選択するというのは、メリットの方だけではなく、リスクを含めた選択じゃないとおかしいわけですよね。だから、わたしたちはリスクも背負っているということを意識しなければならないんだと思います。

――ありがとうございました。

●『アトミック・サバイバー』公演詳細はこちら

(2月5日(月) にしすがも創造舎にて)